こんにちは。熊本県熊本市にある関歯科医院です。

根管治療は数回の通院が必要な治療のため、症状が改善するともう大丈夫と思って中断される方が少なくありません。

しかし、根管治療の中断は深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、最後まで治療を続けなければなりません。

本記事では、根管治療を中断した際のリスクと適切な対処法について解説します。大切な歯を守るために、ぜひ最後までお読みください。

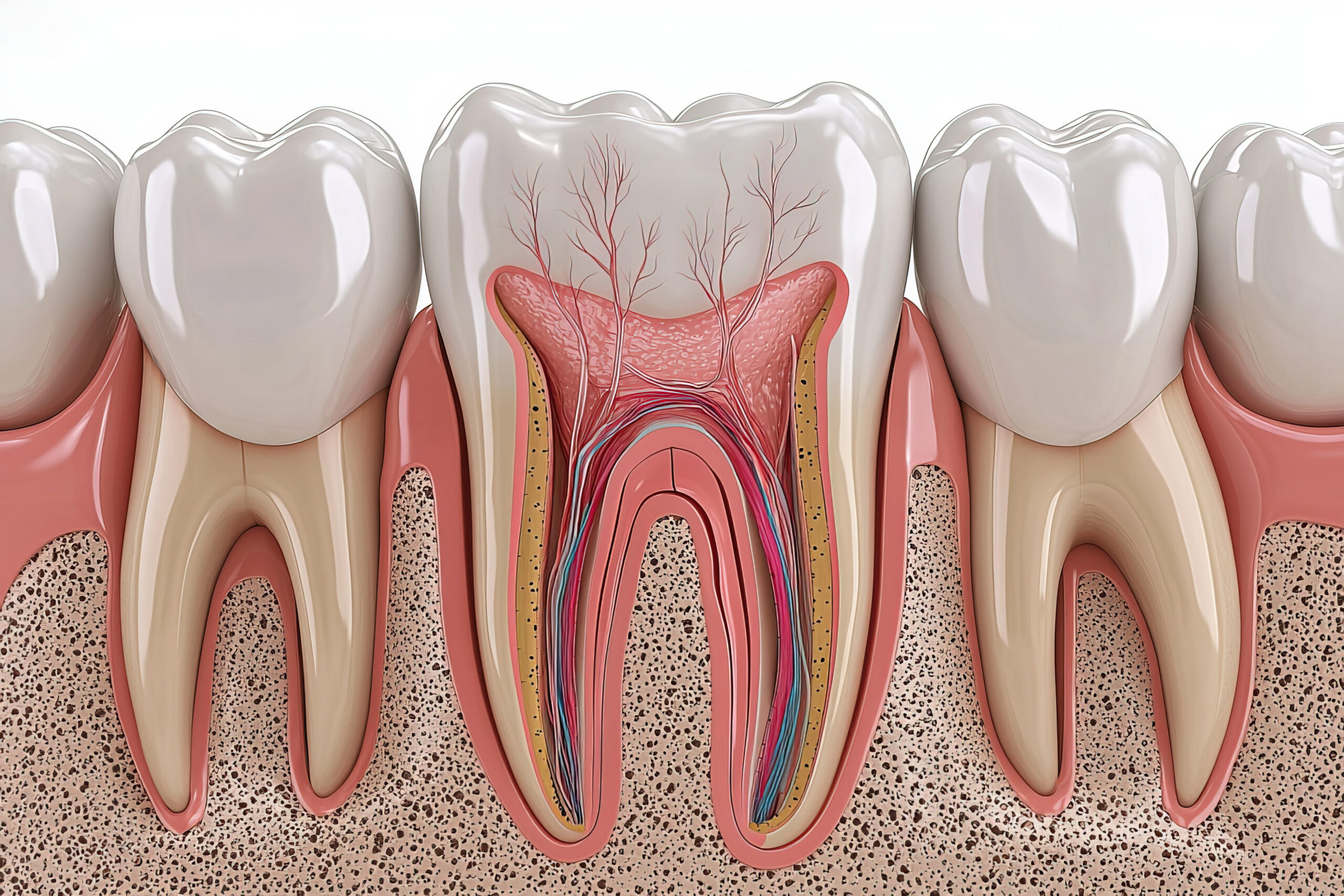

根管治療とは

歯の内部には歯髄と呼ばれる神経や血管が通っている部分があり、歯に栄養を供給する重要な役割を果たしています。虫歯が進行して歯髄まで達した場合、細菌感染により激しい痛みや腫れが生じるでしょう。

そのため、感染した歯髄を完全に除去し、根管内を清掃・消毒する根管治療が必要です。治療をおこなわないと、感染が周囲の組織に広がり最終的には抜歯になる可能性があります。

治療期間と通院回数

根管治療には通常3〜6回程度の通院が必要で、治療期間は1〜2か月程度かかります。歯の状態や根管の複雑さによって回数は変わりますが、確実な治療のためには十分な時間をかけることが重要です。

各回の治療では、根管内の清掃と消毒を丁寧におこない感染の完全な除去を目指します。適切におこなわれた根管治療の成功率は90%以上と非常に高く、多くの場合で歯を保存できます。

しかし、治療を中断すると成功率は大幅に低下し、さまざまな合併症のリスクが高まります。

根管治療を中断するとどんなリスクがある?

根管治療の中断は、患者さまが想像する以上に深刻な問題を引き起こす可能性があります。ここでは、具体的なリスクについて詳しく説明していきます。

細菌の再感染リスク

根管治療を中断した場合の最大のリスクは、細菌の再感染です。治療途中の根管は完全に密封されていない状態で、外部からの細菌侵入を防ぐことができません。

唾液中の細菌が根管内に入り込み、残存する感染組織と結合することで、より強力な感染を引き起こす危険性があります。再感染すると、初回の感染よりも治療が困難になることが多いため注意が必要です。

激しい痛みと腫れの発症

中断により再感染が起こると、治療前よりも激しい痛みに襲われることがあります。根管内で細菌が増殖し、炎症反応が強くなるためです。痛みは持続的で、鎮痛剤でも完全にコントロールできない場合があります。

また、感染が根の先端部分まで広がると、歯茎の腫れや顔の腫れを引き起こし、日常生活に大きな支障をきたすでしょう。

根尖性歯周炎の発症

根管治療を中断すると、根尖性歯周炎という疾患を引き起こすリスクが高まります。これは歯根の先端部分に膿が溜まる状態で、レントゲン検査では黒い陰影として確認されます。

根尖性歯周炎は慢性化しやすく、無症状で進行することも多いため、気づかないうちに周囲の骨を溶かす危険性があるでしょう。

歯根破折のリスク

神経を除去した歯は血液供給が断たれるため、健康な歯と比べてもろくなる傾向があります。根管治療の中断により適切な補強がおこなわれないまま放置されると、咀嚼時の力に耐えられず歯根が縦に割れる可能性が高くなるでしょう。

歯根破折が起こると、多くの場合で抜歯が必要になります。

治療の複雑化と期間の延長

中断後に治療を再開する場合、初回よりも治療が困難になることがほとんどです。再感染により根管内の状況が悪化しているため、追加の清掃や消毒が必要になり、治療回数や期間が大幅に延長されます。

抜歯に至る可能性が高まる

最も深刻なリスクは、歯を失うことです。中断により感染が重篤化し、周囲の骨まで破壊が進んだ場合、根管治療では対応できなくなり抜歯が必要になります。抜歯後は、インプラントやブリッジなどの補綴治療が必要になり、時間的にも経済的にも大きな負担となります。

根管治療を中断しやすいタイミングとその背景

根管治療の中断には、患者さま特有のタイミングやパターンがあります。これらを理解することで、中断を防ぐための対策を講じられるでしょう。

痛みが軽減したタイミング

最も多い中断のタイミングは、治療開始後に痛みが軽減した時点です。根管治療では、初回の治療で感染した歯髄を除去するため、多くの患者さまの痛みが劇的に改善します。この時点で治ったと誤解し、治療を中断されるケースが非常に多いです。

しかし、痛みの軽減は治療の第一段階に過ぎず、根管内の完全な清掃と密封が完了していない状態では、再発のリスクが極めて高いでしょう。

仮の詰め物を入れたタイミング

根管治療では、治療と治療の間に仮の詰め物を入れて根管内を保護します。仮の詰め物により違和感が少なくなると、治療が終わったと勘違いされる患者さまがいらっしゃいます。

仮の詰め物は一時的な保護材料であり、長期間の使用には適していません。数週間から数か月で劣化し、細菌が侵入しやすくなるため、計画通り治療を継続する必要があります。

多忙になったタイミング

仕事や家事・育児などで多忙な日々を送られている場合、定期的な通院が困難になることがあります。根管治療は複数回の通院が必要なため、スケジュール調整が課題となります。

しかし、治療の間隔が長く空くと、せっかく清掃した根管内に再び細菌が侵入するリスクが高まるでしょう。治療計画の段階で、ライフスタイルに合わせた通院スケジュールを組むことが重要です。

治療費の負担が大きくなったタイミング

根管治療は保険適用の治療ですが、その後の被せ物の種類によっては自費診療となる場合があります。治療費への不安から中断を選択される患者さまもいるでしょう。

経済的な理由がある場合は、保険適用の材料での治療や、分割払いなどの対応策を検討してみましょう。

引っ越したタイミング

引越しや転勤、または他院でのセカンドオピニオンを求める際に、根管治療が中断されるケースがあります。治療途中での転院は、新しい歯科医師が状況を把握する必要があるため、治療の継続性に問題が生じることがあります。

転院の際は、現在の治療状況を詳しく記載した紹介状や、レントゲン写真などの資料を持参できるように歯科医師に相談しましょう。これにより、新しい歯科医院でもスムーズに治療を継続することができます。

根管治療を中断した場合の対処法

根管治療を中断した場合でも、適切な対処により歯を保存できる可能性があります。ここでは、中断後の具体的な対処法について詳しく解説します。

早めに治療を再開する

根管治療を中断した場合、重要なのは可能な限り早期に治療を再開することです。中断期間が長くなるほど、根管内での細菌増殖が進み、治療の難易度が上がります。

痛みや腫れなどの症状がなくても、放置すれば確実に状況は悪化するため、早めに歯科医院を受診することが大切です。早期の治療再開により、初回の治療計画通りに進められる可能性が高くなり、治療期間や費用の増大を最小限に抑えることができます。

現状の検査と評価をおこなう

治療を再開する際は、現在の歯の状態を詳しく検査する必要があります。レントゲン検査により根尖部の状況を確認し、必要に応じてCT検査で三次元的な評価もおこないます。また、歯の動揺度や痛みの程度、歯茎の腫れの有無なども併せて確認がおこなわれるでしょう。

検査結果に基づいて、治療の継続が可能かどうか、また追加で必要な処置があるかを判断します。

根管内の再清掃と消毒

治療を中断すると根管内に細菌が侵入している可能性が高いため、根管内の再清掃と消毒を徹底的におこないます。仮の詰め物を除去し、根管内を拡大清掃した後、消毒薬で洗浄します。

中断前よりも時間をかけた丁寧な処置が必要になることが多いです。感染の程度によっては、数回にわたって清掃と消毒を繰り返し、根管内が完全に清潔になるまで慎重に進めなくてはなりません。

抗生物質による感染制御をおこなう

根管内の感染が重篤な場合は、局所的な処置に加えて抗生物質の投与をおこなうことがあります。腫れや発熱などの全身症状がある場合は、感染の拡大を防ぐために抗生物質による治療が不可欠です。

抗生物質の種類や投与期間は、感染の程度や患者さまの全身状態を考慮して決定します。処方された抗生物質は、症状が改善しても指示通りに最後まで服用しましょう。

経過観察をおこなう

再開した治療を終えたら、レントゲン検査により根尖部の治癒状況を確認し、症状の再発がないかを継続的にチェックします。通常、治療完了後3か月・6か月・1年後に経過観察をおこない、その後も年1回程度の定期検査を継続します。

経過観察により早期に問題を発見できれば、大きなトラブルに発展する前に対処することが可能です。

まとめ

根管治療の中断は、細菌の再感染や激しい痛み、最悪の場合は抜歯に至るリスクを伴う問題です。痛みが治まったからといって治療を中断するのではなく、歯科医師の治療計画に従って最後まで通院することが重要です。

万が一、中断した場合は、可能な限り早期に治療を再開し、適切な対処をおこなうことで歯を保存できる可能性があります。大切な歯を守るためにも、根管治療への正しい理解と継続的な治療への取り組みが必要です。

根管治療を検討されている方は、熊本県熊本市にある関歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、インプラント治療を中心に虫歯・歯周病治療、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、WEB予約もお受けしております。

お電話

お電話